以生为本视角下的小学语文阅读理解题复习策略探究——以统编版三年级上册“化思为图、以图汇思”的《玩转思维导图》复习课为例

摘要

关键词

小学语文 以生为本 复习提升 思维导图

正文

课堂上,老师会借助思维导图带领学生分析和理解课文;考试中,思维导图也是阅读理解题中的必考项;甚至在生活中,思维导图也是无处不在,妙用无穷,比如梳理单元知识清单的整理,整本书阅读后的人物、情节梳理……但三年级学生对于思维导图总是充满恐惧感。

思维导图,是英国心理学家托尼·布赞发明的一种思维工具,其核心思想就是用结构化、条理化的方式分析和呈现事物。那么,怎样才能借助思维导图更好地理解一篇文章,更清晰地理解作者思路,更准确抓住作者表达的思想?用结构化的方式把文章的行文思路呈现出来?让理解文章自然地水到渠成?

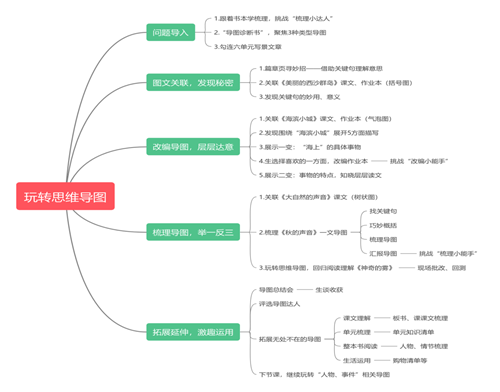

以统编版三年级上册借助“思维导图”题复习为例,浅谈如何引导学生在《玩转思维导图》中学得快乐、学有所得。

一、任务驱动,激发兴趣

在以往的小学语文课堂上教师所采取的教学方法,对于学生而言有时比较沉闷和枯燥,难以引发学生对于语文学习的兴趣,从而让他们无法从语文课堂上获取更多的学习新鲜感。通过任务驱动的模式可以调动学生主动学习语文知识的积极性,在驱动机制背景下给学生发布相应的课堂学习任务。①

因此,本节复习课从传统教学背景下小学语文课堂单一的就“题”论“题”,转变为任务驱动式教学。第一步,课前认真梳理语文作业本、试卷中学生头疼的思维导图类型,借助导图“诊断书”,做好常见题型的分别列表,明确多种类型导图中,有三种思维导图类型——树状图、气泡图和括号图集中出现在写景文章中。第二步,课堂中,引导学生从篇章页找到小妙招——借助关键语句理解一段话的意思,再寻找导图与文章关键句、关键词的关系,唤醒学生的知识点,重新架构课文与导图间的关系。第三步,通过挑战成为“改编小能手、梳理小能手、解题小高手”等激趣环节,由易到难,引导学生从改编作业本中的题目,到根据课文内容自己创编新的思维导图,最后运用学到的方法、找到的规律解决常见的思维导图题目。从而唤醒学生的复习兴趣。

新课程改革不断深入营造了良好的教学创新环境,在小学语文课堂中,情境化教学也得到了很多关注,很多教师更是进行了情境化教学应用尝试。基于初步观察、分析可以发现,情境化教学的具体应用取得了一些成绩,驱动了课堂教学创新,但在实际应用层面上也存在一些不足。在多种因素的共同影响和作用下,在实际应用层面更是存在很多问题。本文将具体分析情境化教学在小学语文课堂中的应用现状,并结合实际,提出更为有效的应用策略。②

虽然情境化教、堂复习课都要去做的。但设置一个学生们感兴趣的任务或者情境,去驱动他们对待复习的一种积极的态度,让复习课变得有滋有味。

二、关注弱项,复习提升

阅读教学的重点内容,在提升学生文学素养、厚植学生文化底蕴等方面作用显著。思维导图作为一种帮助人们理清逻辑关系、强化记忆的高效教学支架,对小学语文阅读教学具有重要意义。分析思维导图在小学语文阅读教学中的运用意义,基于思维可视化,结合部编版三年级上册多篇文章,积极探讨思维导图在小学语文阅读教学中的实际运用,提出利用思维导图分析故事、利用思维导图整理问题、利用思维导图开发思维等策略,从课前预习、课堂教学与课后复习三个阶段探讨小学阅读教学实践,为充分发挥思维导图在小学语文阅读教学中的实际效能提供借鉴。③

复习课不能零敲碎打,不能碎片化,复习课的功夫其实不在课堂,这功夫应该在课外,在课前,明确复习哪些内容,复习哪些知识点,哪些能力点,带着这些问题,更有目标性地去思考、落实,让学生最后获得的东西,是内化的,是系统的。

本节课的弱项从学生的练习收集而来,再聚焦最难的3种思维导图,发现共同点——写景文章常用,再借助已经做过的思维导图,寻找出学生之所以出错率较高的原因:易,不会找关键句;二,不会抓牢关键词;三,没有关键词句的不会自己概括。所以,本节课锁定这些内容进行复习,在一个个环节中攻克学生难点、提升能力。比如找关键句的方法,可以区分全文关键句和段落关键句,发现关键句能概括主要内容,甚至常出现的位置……这样的复习课集中火力,帮助学生解决最困难的点才是有效的,才能帮助学生进行查漏补缺。

三、联系课文,明晰方法

所谓“得法于课内,得益于课外”,建立课内阅读与课外阅读的有机联系,促使学生更好地掌握有效的阅读方法、策略开展课内外阅读,从而丰富语文知识的积累,提高阅读能力与语文综合素养。文章结合当前小学语文教学中课内阅读与课外阅读的衔接断层的问题,从开展主题拓展阅读以积累丰富的阅读材料,归纳总结阅读策略以系统掌握阅读方法,课内外阅读相互促进以有效提升阅读能力三个角度探讨实施小学语文课内外阅读衔接的有效途径,更好地发挥课内外整体性阅读的作用,提升学生的阅读能力。④

学生在思维导图题中的弱项怎么去补足呢?联系到具有针对性的课文,逐步让学生去明晰思维导图、设计思维导图的一些方法。比方说通过对比作业本中的思维导图和语文课本中的关键句,引导学生抓关键句、词,学习概括,明白这类题型的规律。知识之间是具有互融性的。特别是小学语文,它的基础知识、阅读、作文等各部分内容之间有着密不可分的内在联系,使之互相渗透,融为一体。这节《玩转思维导图》就是将学生头痛的思维导图和抓课文关键句为载体,把基础知识和阅读理解的复习融入其中。

四、作业改编,练习提升

小学语文作业既要形式多样,又要丰富多彩。如通过编写顺口溜来巧辩形近字,帮助学生加强记忆。让学生涂涂画画来完成语文作业,调动起学生完成作业的积极性和主动性。通过续编或改编故事来激发学生的想象力,激发学生的思维。组织编排表演课本剧,鼓励学生自我设计作业的不同形式来丰富作业的形式。⑤

带着书本学梳理,带着书本复习,不是一句口号,是有所依托的。借助教研室同意研发的作业本进行改编。这样省时省力,在原有的思维导图上,选择自己感兴趣的范围进行改编,这种形式也非常受学生的兴趣,也是检测学生对这堂复习课的能力提升。特别是在发现写景课文《秋天的雨》没有配套的思维导图时,引导学生选择树状图、气泡图和括号图中的一种,可以个人创编,可以合作梳理,激发出学生学以致用的热情。复习过程是开放性的,即让学生自主选择复习的内容和形式,自己总结复习的方法,从而真正学有所获、一课一得。

五、学以致用,练习巩固

作业是检测和提升教育教学效果的重要方式。改变单一的作业形式,有意识地设计实践型作业,成了新时期教师探索高质量作业设计路径的重要突破口。笔者结合多年教学经验,就如何设计语文实践型作业,谈谈自己的认识与思考。一、实践型作业的必要性小学语文传统作业设计呈现出“四多四少”的特征:一是基础知识巩固多,运用能力训练少;二是书面形式作业多,实践操作型作业少。⑥

适度拓展,温故知新。就好比我们的饭冷了,炒一炒变热乎,加点蛋,加一点葱花,变成了蛋炒饭;放点玉米粒,加一点青豆,变成了扬州炒饭。也就是说我们的课堂上血药给学生家电料,让这节课对学生而言是有所突破的。因此,最后的环节,回到阅读理解《神奇的雾》,检测学生是否能够借助学到的方法提升自己的思维导图的准确率。通过对比,学生发现自己运用正确的方法后,难题不难了。真正做到“化思为图、以图汇思”。

构建学生的知识网络,可以帮助学生建立起知识之间的联系,形成完整的知识体系。学生在掌握这种工具后,可以养成对语文学科,甚至各学科知识点归纳整理的好习惯,提升思维品质,提高学习效率。《玩转思维导图》只是一个开始,小学语文复习策略将会继续创新,改变以往的教学形式,真正提高学生学习兴趣,培养学生的核心素养,促进教学质量提升。

参考文献:

[1] 刘琰.“任务驱动”式探究的小学语文课堂模式[J].华夏教师, 2023(33).

[2] 陆娅琴.情境化教学在小学语文课堂中的应用途径[J]. 天天爱科学(教育前沿), 2023 (01)

[3] 吴晓旻.思维导图在小学语文阅读教学中的运用[J].学园,2024(02).

[4] 林荔容。得法于课内,得益于课外——谈小学语文课内外阅读衔接有效策略[J].华苑教育,2023(18).

[5] 郭哲英.小学语文作业既要形式多样,又要丰富多彩[J].作文成功之路(下)年(期),2016(01)

[6] 翟雪曼.小学语文实践型作业设计探究[J].江西教育,2023(46)

...